2017年7月22日にマイステイズ御茶ノ水コンファレンスセンターにてゲーム保存協会主催による講演イベントを開催しました。

毎年7月に開催しておりますイベントですが、活動開始5周年となった昨年は日高徹さんをお迎えして講演を開催し、大変好評いただきました。

そこで今年もゲストを迎えての講演を企画させていただきました。メンバーやサポーターの方々から広がったコネクションによって、今回は3人ものゲストをお迎えすることが出来ました。

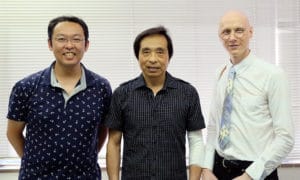

「天才プログラマー」「スタープログラマー」の名をほしいままにした元日本ファルコムの木屋善夫さん、同じく元日本ファルコムで数々の名作グラフィックを手がけて来られた山根ともおさん、そしてお二人をよくご存知のログイン元編集長 新井創士さん(ほえほえ新井さん)という3名の豪華ゲストの方々です。

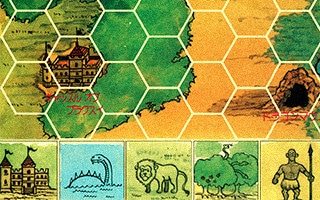

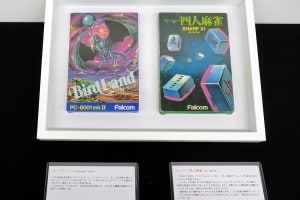

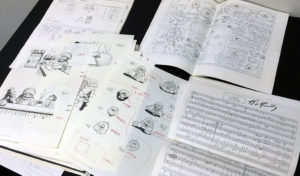

当日は午前に正会員のみによる総会を開催し、午後よりイベントを開催しました。講演に先立って13時より「ファルコム黎明期―初期のゲームソフトを振り返る―」展を行いました。資料展示室にて協会メンバーが所蔵している日本ファルコム作品の貴重なバッケージを説明とあわせて展示させていただきました。初作ギャラクティックウォーズ1は非情にレアな初期版の紙パッケージ展示もあり、資料価値はかなり高い展示であったと自負しております。

また展示室にはPC-8801を2台をセッティングし、木屋さんの処女作ギャラクティックウォーズ1と2作目のぱのらま島をプレイできるように用意させていただき、多くの方に楽しんで頂くことができました。

講演は展示会場と同フロアーにあります会議室を利用し、100名分のお席を用意させていただきましたが、事前の予約で満席となる盛況ぶりでした。

14時からNPOの2016年度年次報告を正会員の日下よりプレゼンテーションさせていただきました。レトロPCの修理・メンテナンス資料をまとめるというプロジェクトの説明を行った際に「修理が必要なレトロPCを持っていますか?」という質問を来場者へさせていただいたところ7割近くの方が挙手されておられましたことは、NPOとしてのプロジェクトを進める必要性を強く感じました。

年次報告を終えて、続けて3名のゲストにご登壇いただき、ゲーム保存協会特別講演「伝説のゲームクリエイターに聞く」第2弾と題しまして、木屋さん、山根さんが日本ファルコムに在籍しておられた当時のお話を中心にご講演いただきました。

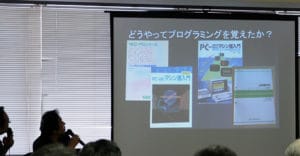

はじめに木屋さんの歴史を振り返る形でお話をお伺いさせていただきました。

PCでプログラミングを始める前のころのお話から、当時の日本ファルコムの環境や開発環境などお答え頂きました。講演で印象が強かったお言葉は「アセンブラが一番簡単な言語でしょ?」でした。やはり天才プログラマーです。

山根さんにも同じく日本ファルコム入社以前の活動からお伺いし、日本ファルコムでのグラフィック開発環境やチーム毎のカラーの違いなどについて興味深いお話を頂きました。「下絵などはなく、いきなりドットを打っていた」という作風で様々なキャラクターを作成されていたことに驚きました。

お二人にお話いただく中、新井さんからは雑誌のランキングに関するお話や他紙との関係、日本ファルコムの取材に関してなど、当時の雑誌編集を行っていた方でしかわからないようなエピソードを教えて頂きました。特に「ファルコムは取材の対応も良く、発売延期がないメーカーだった」というお話は日本ファルコムの姿勢を伺えるお言葉でした。

一時間ほどの講演の後、小休憩を挟み、続いて木屋さんと山根さんが作成された個別のゲームソフトについてのお話をお伺いしました。

ギャラクティックウォーズ1から始めさせて頂き、ぱのらま島、ドラゴンスレイヤー、ザナドゥ、ソーサリアン、ロードモナーク、風の伝説ザナドゥなどの木屋さんの作品だけではなく、太陽の神殿、イース、スタートレーダーといった山根さんがグラフィックや原案に携わった作品についても、制作にまつわる思い出や当時の苦労、雑誌での評価などについてもお話いただきました。

一部は黒歴史となっているような部分、80年代であったことによる緩さなどのお話もお伺いできました。自分としては、もうすこし突っ込んだ内容についてもお聞きしたかったのですが、お二人の作品が膨大なために時間的に割愛せざるを得ないことが多く、消化不良ぎみでした。

司会進行の不手際で予定公演時間をオーバーしてしまいましたこと、最後の方は急いで進行してしまったことを当日ご参加いただいた方々にお詫びします。

最後に「お二人にとってのゲーム制作とは?」とお伺いしたところ、山根さんからは「楽しんでくれる人のためにやっていること」。そして木屋さんからは「趣味」というお答えでした。

講演終了後は会場を移して、サポーターの方々とカクテルパーティで二次会を行いました。

こちらの席でも講演ではお話いただけなかったような話題も飛び出し、新井さんからは「当時の雑誌編集者を集めて話をすることなんかも面白いかも」というような、今後のイベントへ繋がるようなお話もいただけました。

こちらで1時間半ほど歓談の後、NPO正会員を中心としたメンバーで居酒屋にて打ち上げを行い、解散となりました。

非常に充実したイベントで、司会ながらに楽しむことが出来た1日でした。

今回のイベントへご来場、参加くださった多くの方々へ感謝いたします。

ゲーム保存協会はゲーム保存活動や研究のみならず、講演などを通じてゲームの歴史を掘り起こし、伝えていく活動も精力的に開催させていただきたいと考えております。こうした取り組みはサポーターの皆さまからのご支援により実現するものです。ゲーム保存協会の活動にご支援ご協力いただいている皆さまには、協会員一同、深く感謝いたします。そして、これからもこうした取り組みを継続できるよう、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

事前に頂いた質問は可能な限り講演中にお伺いしましたが、いくつか漏れがありました。後日、ご回答をいただきましたので、質問と回答を記載させていただきます。

■なぜX1用テープ版ザナドゥを販売することになったのでしょうか?テープ版開発時に苦労したことはありますか?

【答え】

ハードウェアへのアクセス部分(当時BIOSと呼んでいました)が完全に分離されていましたのでそれを活かすことにより比較的簡単に対応できたので挑戦してみました。

実際、数週間で動かすことができたのですが、やはりテープは遅いwで、その調整に結構手間取ったと思います。

■家庭用ゲーム機での開発で、 パソコン向けとは違ったご苦労などのエピソードはございますか。(特に「ドラゴンスレイヤー」のスーパーカセットビジョン版・ ゲームボーイ版に興味がありますが、 これらに直接関わられていないのであれば申し訳ありません)

【答え】

ドラゴンスレイヤーのSCVもGBも関わっておりません。

PC用の開発もゲーム専用機も当時はICEなど高価な機械を使用しておりましたので特に違いは感じませんでした。

ただ、生産ロットの単位が大きいのでバグを仕込んでしまうと損害が大きく、そのへんは慎重にならざるを得ませんでした。

■月刊BEEPに「ぱのらま島では技術が追い付かず、 やりたいことがほとんどできなかった」 とインタビューに答えておられましたが、実際にプログラム技術が追い付けば、 どんなアイデアを盛り込んだゲームを完成させたかったんでしょうか?

【答え】

覚えてないです。

■当時のクリエイティブの根源と、今のゲームクリエイティブにアドバイスしたい事があればぜひお聞きしたいです。

【答え】

そんな偉そうなものはないです。

ただ、仕事としてとか、知名度を上げたいとか、稼ぎたいとかではなく

自分が作りたいものを作っていただけですので…

■当時日本ファルコムで3チームでの開発に携わっておられますが、チームの制作環境の違いや戸惑ったこと、印象に残っているエピソードなどありましたら教えていただけますと幸いです。

【答え】

ファルコムに入って初めて組んだのが木屋さんになりますが、第一印象は『おっかない人』でした。

他人を拒絶してるヤンキーのイメージが近いですね。

当初は会話は必要最小限に限られ、私的な話はそれ程していなかったと思います。

トミオービルに移った頃は結構フランクになっていたようにも思いますが、私的には最後までおっかない人の印象は無くなりませんでした。

木屋さんとのエピソードで語れるようなもの(?)は、遅刻貯金箱、倉庫冷房攻め、グラディウス暴行事件以外ではすぐ思いつくものはありません。

また、これは最近になって再会した音楽の阿部さんから聞いた話ですが、「とにかく山根さんの木屋さんからの扱いが見るに堪えないほど酷く」て、私の事を30年たっても思い出せたそうです。

たしか木屋さんの机で勝手にファミコンかなんかを遊んでいたら物凄い突っ込みを食らったとか、そんな状況だったかと思いますが。

木屋さんに押さえつけられて自由な製作が出来なかった(と当時は考えた)私は、新たに入社してきた橋本さんと組めば自由に作れると思って、ロマンシアの後に橋本さんとイースを作る事になる訳です。

橋本さんと初めて一緒に仕事をしたのは太陽の神殿になりますが、これはアステカの二作目として基本的にオリジナルとは捉えてませんでしたから、(当時の私は)自由に作っていたとは考えなかったのですね。

橋本さんはスタッフの言う事を良く聞いてくれ、いろいろと盛り込もうとしてくれました。故にスケジュール的には問題となる事もあったりしましたが。

絵のデータやメモリ領域もデザイナーの要望をなるべく叶えるべく試行錯誤してくれました事は、当時からものすごく感謝していました。

橋本さんはご自宅にスタッフを招いてゲームで遊ぶやら、ビデオを楽しむやら、とてもフレンドリーなお付き合いをさせてくれました。

カトービルの頃(Ys開発中か?)、MSX2のコナミの新作が出る度に会社に2人で居残って徹夜してエンディングまでPLAYしたものです。んな事してるからYsが1パッケージに入らなくなってしまった気もしますが。

富さんはゼネラルプロダクツ上がりという事もあって、私にとっては3人の中で最も考えを伝え易かった人でした。

ですが、解かっていた上でそれをストレートにネタにする事を憚らない大阪芸人でもありましたので、面倒くせぇと感じる事も多々あったりもしました。

お互い結婚していなかった事もあって、カトービルの近くにある居酒屋一休(今も未だある)でよくお酒を一緒して愚痴を言い合っていたりしましたね。

当時モデムが一般人でも入手できる程度に普及し始めていて、1200ボーレートだったかその程度のモデムを使って、都内のBBSを介してグラフィックデータを送受信してみたりとかもしました。

物凄い長い時間「ピ-ガ-」して、NTTにお金を払ってまで、しょぼい白黒のリボンの絵なんかを受け取ったりしてみたり。

純粋なグラフィックの転送は当時のハードスペックでは無理があると解ってましたけど、試してみたい気持ちが抑えきれなかったりしたもので。

開発環境の違いで戸惑う事はほぼ無かったです。

木屋さんのツールは私にとってはデファクトスタンダードみたいなものでしたし、他のチームでも要望を出せばそれなりに応えてくれましたから。

ですが、X1ザナドゥテープ版のPCG、MSX2イース1のタイトルグラフィックは対応するツールを用意する時間も(おそらく予算も)なかったので、メーカーが本体にオマケで付けるエディターを使う事になって閉口しました。

特にシャープのPCGエディターは、マウス環境に慣れ切って堕落していた事もあってテンキー操作等に暴れたくなりました。

■ザナドゥの隠しネームなど、解析しないと分からないような隠しフィーチャーはファルコムさんやメーカーから情報提供があったのでしょうか、それともユーザーやスタッフの解析だけだったのでしょうか?

【答え】

ザナドゥの隠しネームですが、編集部で解析はしていません。読者からの投稿にあったかもしれませんが、掲載した記憶はありません(記憶がないだけで、掲載しているかもしれませんが。)

日本ファルコムさんからは、いくつかの隠しネームを提供いただきました。画面写真を撮るためにパラメータMAXの隠しネームを使った記憶はありますが、隠しネームの一覧を掲載した覚えはないです。

アイテムショップなどの隠しフィーチャーはファルコムから聞いた情報ではないです。新井の部下がザナドゥをプレイして、たまたま見つけているとか、読者からの投稿を検証していたことはあったかもしれません。

ゲーム保存協会 副理事長 福田