NPO法人ゲーム保存協会(本部:東京都世田谷区、理事長:ルドン・ジョゼフ)は、ゲームクリエイターにインタビューを行った、オリジナル・ドキュメンタリー映像作品「芸夢 [gei・mɯ] (ゲイム)」を2021年1月16日に公開いたしました。

日本の70年代、80年代のゲーム作品は、世界を牽引する豊かな創造性に溢れていましたが、そうした古いゲーム作品の作者や、制作の背景はあまり知られていません。NPO法人ゲーム保存協会は、ゲームとそれに関連する資料を文化財として未来に継承するため、様々な保存活動を行う非営利法人ですが、通常表に出ることのない当時のゲームの作り手にインタビューを行い、その様子をドキュメンタリーとして公開することで、そうした作者の側の歴史を残そうというのが、ドキュメンタリー「芸夢 [gei・mɯ] (ゲイム)」の主旨です。

ドキュメンタリーではインタビューした内容を、映像作品として見やすいよう構成し直し、一人のゲーム作者にフォーカスし、その人物が携わった作品群の紹介と、制作に関するお話を、協会メンバーとの会話の様子なども交えて繋いでいます。

第1弾ドキュメンタリー「外山雄一 ~近代のリアルタイムストラテジーゲームのパイオニア~」

今回のドキュメンタリー映像は、ゲームプログラマー・外山雄一さんにフォーカス。子どもの頃に遊んだビデオゲームのお話し、アマチュア・プログラマーとしての最初の作品、そして「ヘルツォーク(テクノソフト)」、「武者アレスタ(コンパイル)」、「蒼穹紅蓮隊(ライジング)」など、ご自身が開発に携わったゲームに関する思いを語っていただきました。

撮影中、当協会では外山さんご自身の言葉に丁寧に耳を傾け、余計な演出などは一切行わず、いただいたお話の内容をそのまま映像にまとめました。

クリエイターから見たゲームの歴史を残す活動の一つとして、ぜひたくさんの方にご視聴いただけますと幸いです。

ドキュメンタリー動画を見る

【動画の一部紹介】

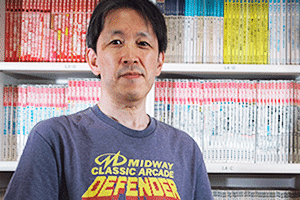

外山さんの人となりにスポットをあてたインタビュー |

身近な風景な風景を映しながらの映像 |

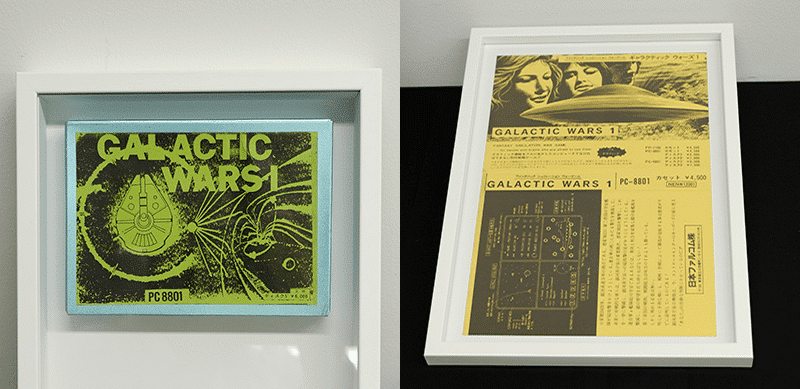

引用例:ヘルツォーク(テクノソフト:1988年発売) |

引用例:武者アレスタ(開発:コンパイル・1990年発売) |

引用例:蒼穹紅蓮隊(ライジング・1996年発売) |

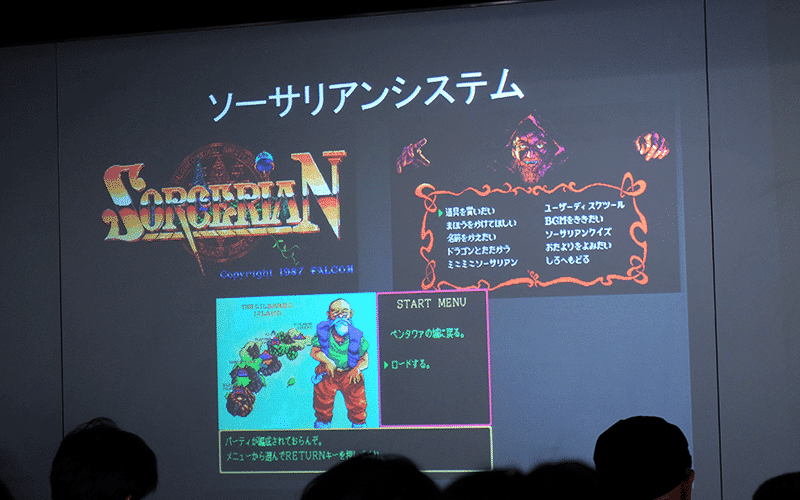

外山さん制作のゲームを副理事長と一緒にプレイする一幕も |

当協会の事業活動と今後の展開

今回の企画は非営利保存活動及びゲームの歴史に関する啓蒙活動というNPO法人の非営利事業の一環として行われるもので、外国語字幕を付けて、まだ日本のゲームの歴史について知らない海外の人々にも広く見てもらえるよう計らい、完全無料で公開いたします。

こちらのドキュメンタリーは、当協会をご支援いただいているサポーター会員の皆さまからのご支援ご寄付により、制作されました。取り組みを応援くださっている皆さまに、改めまして心よりお礼申し上げます。

今後もこうしたドキュメンタリーを見たいと希望される方は、ぜひ、ゲーム保存協会のサポーターにご参加ください。

みなさまから頂戴します会費やご寄付が、次の作品の制作費となります。

サポーターになる

Web動画概要

芸夢 [gei·mɯ] ファイル #1

外山雄一 ~近代のリアルタイムストラテジーゲームのパイオニア~

公開場所:Youtube NPOゲーム保存協会 チャンネル内

https://www.youtube.com/c/GamePreservationSociety

動画時間:約30分(日本語字幕・英語字幕対応)

出演:外山雄一、ゲーム保存協会メンバー(ルドン、福田、佐藤)

監督:アレックス・カ

公開日:2021年1月16日(土)22時

外山 雄一(とやま ゆういち)氏プロフィール

長崎県出身・ゲームディレクター、プログラマー。

テクノソフトのアルバイトとしてMSX版「雀友」のROM化作業の後入社、「D’」「HERZOG(ヘルツォーク)」「FEEDBACK」「新九玉伝」各MSX2版を手がけた後、コンパイルに入社。「武者アレスタ」メガドライブ版、「精霊戦士スプリガン」「スプリガンmark2」PCエンジン版の開発に関わる。その後ライジングに移籍、「魔法大作戦」シリーズや「蒼穹紅蓮隊」を手がけている。現在はタイトーに在籍、「スペースインベーダー インヴィンシブルコレクション」等のディレクターとして活躍している。

NPO法人 ゲーム保存協会について

ゲーム保存協会は、ゲーム保存に関する専門技術や知識を備えた有志らによって運営されているNPOです。私たちはゲームを文化財としてとらえ、ゲーム文化を未来に伝えるために活動を行っています。

ゲーム保存協会は、主に80年代のデジタルゲーム(パソコン、コンシューマー、アーケード)を中心に、様々なバックグラウンドを持ったメンバーがジャンルを超えて知識を共有し、アクティヴィティに従事しています。

膨大な資料と専門的で特殊な問題を抱えたゲーム文化の保護と継承は、一人の人間の力ではやり遂げることができません。よりオープンに活動情報を公開し、立場を問わずゲーム保存に関心を持つ多くの人と協力する必要があります。大切な文化とその資料を未来に残すため、私たちは全力で取り組んでいます。

ホームページ:

https://www.gamepres.org/

なお、ドキュメンタリー内に登場します各ゲームの現在の著作情報は以下でご確認ください。

〔引用作品の現在の著作情報〕

スペースインベーダー (Space Invaders)

©TAITO CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

プラズマ・ライン (Plazma Line)

サンダーフォース (Thunder Force)

ヘルツォーク (Herzog)

フィードバック (Feedback)

©SEGA

フィールドコンバット (Field Combat)

©株式会社シティコネクション

ザナックEX (Zanac EX), MSX2

©D4Enterprise Co.,Ltd.

©MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

‘MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

イメージファイト (Image Fight)

©IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.

重装機兵レイノス (Assault Suits Leynos)

©extreme

ファルシオン (Falsion)

精霊戦士スプリガン (Spriggan)

スプリガン mark2 (Spriggan mark2)

©Konami Digital Entertainment